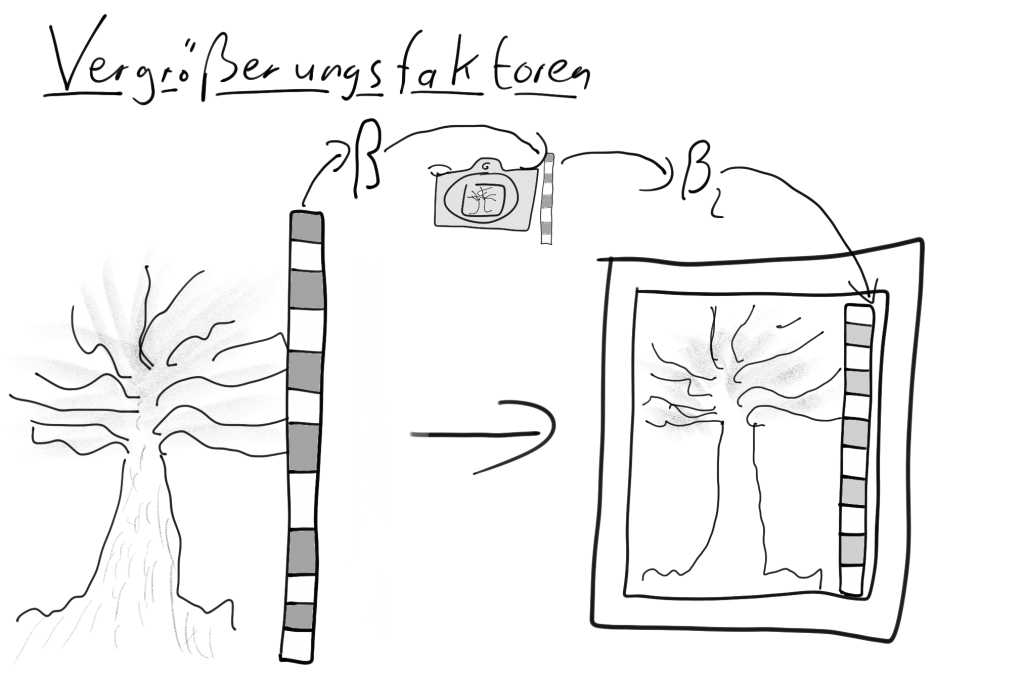

Du möchtest kleine Objekte fotografieren und möchtest wissen welchen Vergrößerungsfaktor du erwarten kannst? Oder du möchtest im Telebereich fotografieren und vorher planen, von wo du fotografierst und welche Ausstattung du brauchst? In diesem Beitrag erfährst du, wie du mit den Kennwerten: Brennwert, Objektabstand und Sensorgröße einen Vergrößerungsfaktor – auch Abbildungsmaßstab – ermitteln kannst, mit dem Du die Bildgröße berechnen kannst.

Die Grundlagen aus der optischen Geometrie

Die optische Geometrie ist ein einfaches Modell den Weg des Lichtes zu beschreiben. Es wird dabei ausschließlich mit Geraden gearbeitet. Sei dir bitte bewusst, dass das Modell die physikalische Realität des Lichtes stark vereinfacht. Für unsere Anwendung reicht es aber aus.

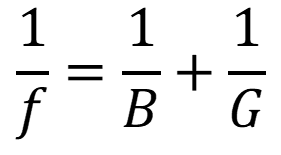

fast jeder hat schon einmal die folgende Darstellung und die zugehörige Gleichung gesehen:

Abbildungsgleichung für eine scharfe Abbildung, bei

Der dünne senkrechte Strich ist die Hauptebene der Linse. G ist die Gegenstandsgröße und B die Bildgröße. Der Vergrößerungsfaktor ist die Bildgröße geteilt durch die Gegenstandsgröße.

Die Gleichung kann genutzt werden um die Brennweite einer unbekannten dünnen Linse zu bestimmen. Leider ist dies bei Objektiven, welche in der Regel Linsensysteme sind, nicht der Fall. Normalerweise ist die Brennweite des Objektives glücklicherweise angegeben.

Vergrößerungsfaktor in Abhängigkeit von der Entfernungseinstellung bestimmen

Um einen Vergrößerungsfaktor zu bestimmen, benutzen wir die Abbildungsgleichung in umgekehrter Richtung. Dazu brauchen wir noch die Entfernungseinstellung. Die Entfernungseinstellung E ist der Abstand zwischen Sensor und Gegenstand, also in der Darstellung oben die Strecke g + b. Folglich gibt sie an, wie weit der Sensor bei der Aufnahme vom Objekt entfernt ist.

Man kann nicht beliebig nah an ein Objekt heran. Deswegen ist es in der Makrofotografie hilfreich die minimale Entfernungseinstellung zu kennen.

Randnotiz: Die Hersteller geben für ihre Objektive auch die minimale Entfernungseinstellung zum Objekt an. Sofern du die Angabe des Mindestabstands bei deinem Objektiv vermisst, kannst du sie spielend leicht selber ermitteln. Wie das geht, siehst du hier.

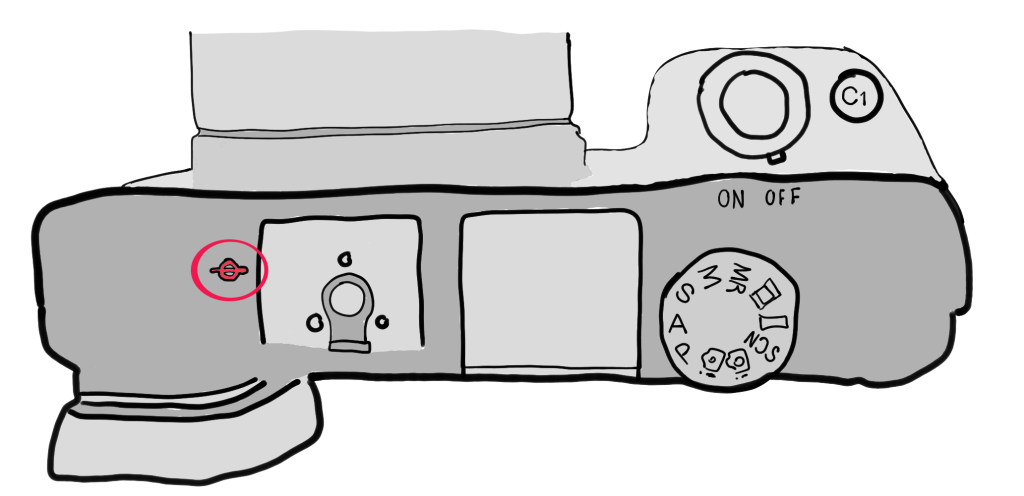

Kameras ab dem Amateurbereich tragen in der Regel eine Markierung am Gehäuse, welche die Ebene des Sensors kennzeichnet.

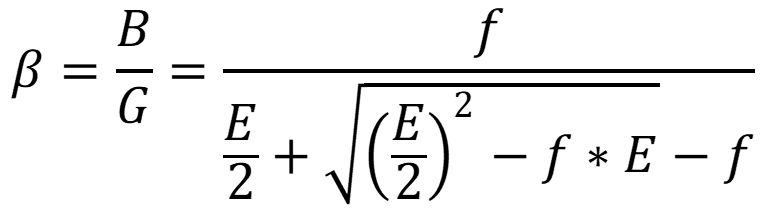

Aus der Abbildungsgleichung und der Geometrie ihrer Abbildung lässt sich folgender Zusammenhang zwischen dem Vergrößerungsfaktor, dem Verhältnis von Gegenstands- und Bildgröße, sowie Brennweite und Entfernungseinstellung ableiten.

Die Formel berechnet dir das Verhältnis von Gegenstandsgröße und Bildgröße. >1 bedeutet das Bild ist größer als der Gegenstand. <1 das Gegenteil. Dieser β-Faktor wird auch zur Klassifizierung des Makrobereichs genutzt. Ab einem Vergrößerungsfaktor von β=0,25 also 1:4 bezeichnet man ein Objektiv in der Regel als makrofähig.

Die benötigten Größen sind die oben genannte Brennweite f und die Entfernungseinstellung E. Wie man an der Formel erkennt, erreicht man den größten Vergrößerungsfaktor bei der minimalen Entfernungseinstellung. Denn je größer E, desto größer der Nenner, desto kleiner β.

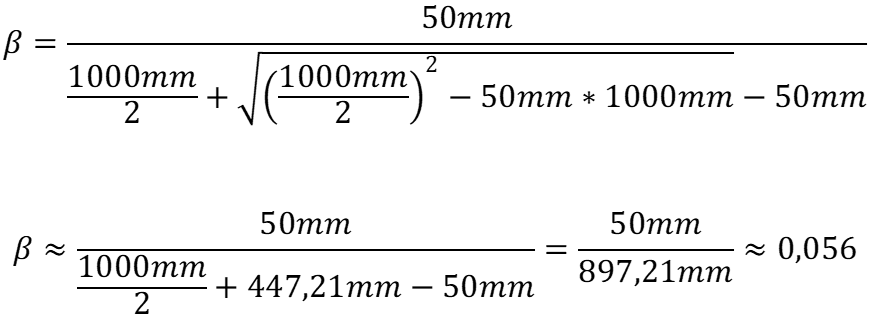

Beispiel

Wir rechnen ein Beispiel für

- eine Brennweite von 50mm und

- einer Entfernungseinstellung von einem Meter

Bitte gib auf die 10-er Potenzen acht. Wenn Du die Formel später für größere Entfernungen benutzt, musst du mehrere Meter oder gar Kilometer in Milimeter umrechnen. Oder du rechnest die Brennweite in Meter oder Kilometer um.

Die Abbildung des Gegenstandes, welches durch das Objektiv auf den Sensor projeziert wird, ist also bei einer scharfen Abbildung gerade mal knapp 6 Prozent so groß, wie der Gegenstand selbst.

Eine schöne Formelsammlung zur optischen Geometrie findest du : hier

Die Sensorgröße und die Bildgröße

Du wirst es dir schon gedacht haben: Damit dir das Wissen über den Vergrößerungsfaktor β in der Praxis beim Planen Deiner Aufnahmen helfen kann, musst Du noch Wissen wie groß der Sensor der Kamera ist. Nehmen wir zum Beispiel einen Kreis von 30cm Durchmesser, so ist das Bild des Kreises im Durchschnitt 167mm groß. Bei einem APS-C Sensor (235 x 156 mm²) passt die Abbildung also nicht auf den Sensor.

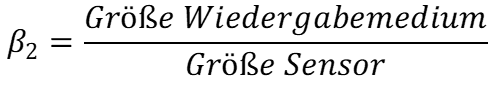

Am Ende wird das Foto dann auf einem Bildschirm betrachtet oder gedruckt. Das Verhältnis von der Größe des Wiedergabemediums zu der Sensorgröße ist dann ein weiterer Vergrößerungsfaktor. Nennen wir ihn einfach β2.

Zusammen mit dem ersten β-Faktor ergibt sich dann das Verhältnis zwischen der Bildgröße und der realen Größe des Objektes.